知的生産– category –

-

ミラーリングとキャスト_私のデジタル世界メモⅢ

WiFi環境でスマホ、タブレット、パソコンの画面、音声をTVで視聴する これはかなり限られた範囲の記事である。 自宅でルーターでWiFiを設定することを前提として、Fire TVか、 Chromecast with Google TV HDを利用して行う。これらは普通のTVで様々な動画サイトが視聴できるようにするデバイスである。どちらも5000円程度だ。私はずっとFire ... -

今求められる問いと質問

参考図書 Q思考:ウォーレン・バーガー A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas (English Edition):Berger, Warren ChatGPTプロンプト逆引き!API活用ガイド:太田和樹 生成AIスキルとしての言語学 誰もが「AIと話す」時代におけるヒトとテクノロジーをつなぐ言葉の入門書:佐野大樹 問いを問う ―... -

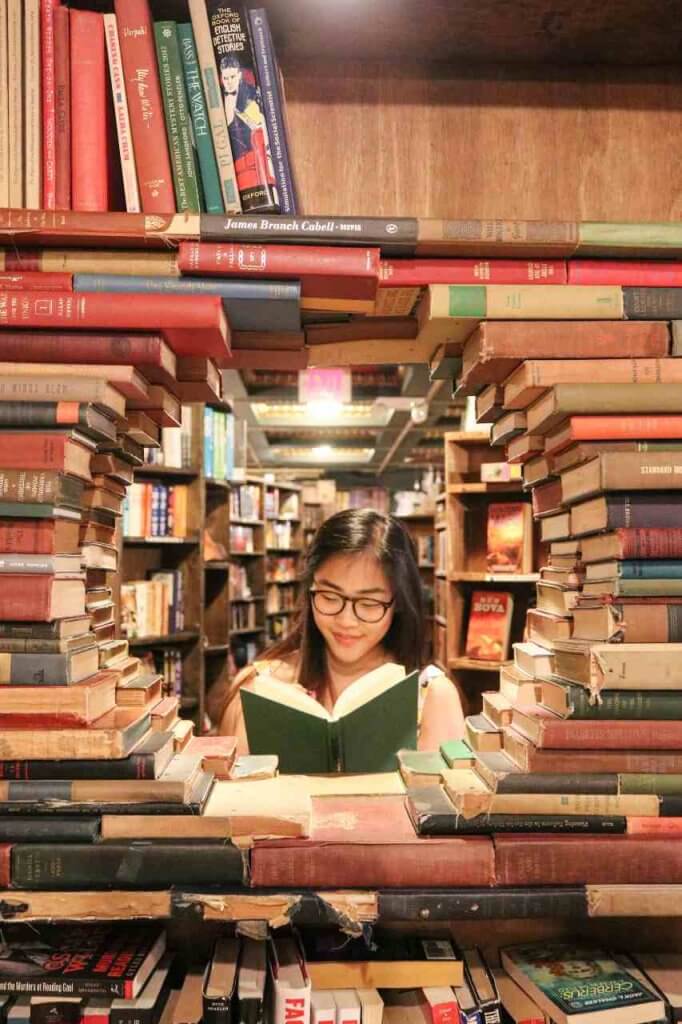

観察・学習と読書・調査_問いとの往復

ここは観察・学習と読書・調査のベースになるページですが、以下の説明は、まずは項目を作るためにAIライティングを元原稿にしたので、余り私の文章っぽくありませんね。こういう書きぶりは気に入りません。今後は、避けた方がいいですね。ただ「観察・学習と読書・調査_問いとの往復」というタイトルは何枚も書き直したので気に入っていま... -

学びを極めたシニアに学ぶ本2冊

学びを極めたシニアに学ぶ本2冊 学びを極めたと自負していると思われる男女のシニアによる、それぞれ「学び」のエッセンスを主張する2冊の本が目に止まった。これこそが本当の「学び」だと主張している本は世の中に何十冊もあるが、たまたま私とほぼ同年代で、学びの経験を重ねたシニアが、それぞれ目次に学びのエッセンスとなる項目を掲記... -

読書メモを作る

読書メモを作る Kindle本の読書について 厖大なKindle本を買いながら、なかなか満足のいく読書習慣が定着しない。Real本時代は、積読も多かったが読み始めた本は消化していたように思う。」しかしKindle本はいつまでたっても不満足なままだ。読書メモまでいかない。このままではあの世まで Kindle 本を引きずっていくことになるので、さてこ... -

ChatGPTとNotion AIに触ってみる

ChatGPTとNotion AIとは何か ChatGPTとNotion AI せいぜいここ半年ぐらいだが、ChatGPTとNotion AIが話題となっている。ChatGPTとNotion AIは、Web上(前者)、あるいはNotionというメモアプリで(後者)、質問を記述すると、それに対してテキストで回答を返してくれたり、その他様々な文書作成補助をしてくれるるサービスである。 私は、メ... -

デジタルで変わる日々の知的な作業

デジタルで変わる日々の知的な作業 最近のデジタルやAIを利用した知的技法の「進化」は目覚ましい。今までこういう話題はだいたいこれをお金にしようとする人が先頭に立っていうだけで、実際はそれほどでもないし、あれこれいじっているうちにストレスがたまるだけということが多かった。だからもう飽き飽きという向きも多いだろうが、最近の... -

その他の方法とツール

その他の方法とツールで取り上げること このページでは、「知的生産の学習実験室」で取り上げてきた「都的生産論」、「問いは世界を創造する」、「問題を見極め解決する」、「観察・学習と読書・データ」という私が考える「知的生産」の主流には乗り切らない「その他の方法とツール」を取り上げることとする。 アイデアをカタチにする 好奇心... -

手書きメモを活用する-Google レンズの世界

キーボードと手書き 学生時代は手書きのノートを使うのが当たり前だったが、仕事を始めパソコンを利用するようになってからは、手書きはヒアリング時のメモ程度になってしまった。しかしいつまでたってもタイピングは、キーボードを見ながらのミスタッチだらけで疲れ果て、手書きメモは乱雑な字で読み返せない。しかもどちらもすぐに散乱して... -

<因果推論の科学>を読む

書誌 因果推論の科学 「なぜ?」の問いにどう答えるか:ジューディア・パール、ダナ・マッケンジー (文藝春秋) The Book of Why: The New Science of Cause and Effect (English Edition):Judea Pearl、Dana Mackenzie 今一押しの本を記事作成の「練習」として紹介しよう 今私が一番読み込みたいと思っている本は「因果推論の科学」だ...