導入

私が長文(あるいは複雑な複数のデータ)の内容を把握・要約するときに常用する「NotebookLM」について説明する「できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大!自分専用AIノート活用法」を紹介しよう。これは2025年8月に刊行されたが、2025年11月の時点で画面・機能は大幅に変わって(進化して)いる。

レポートを作成する

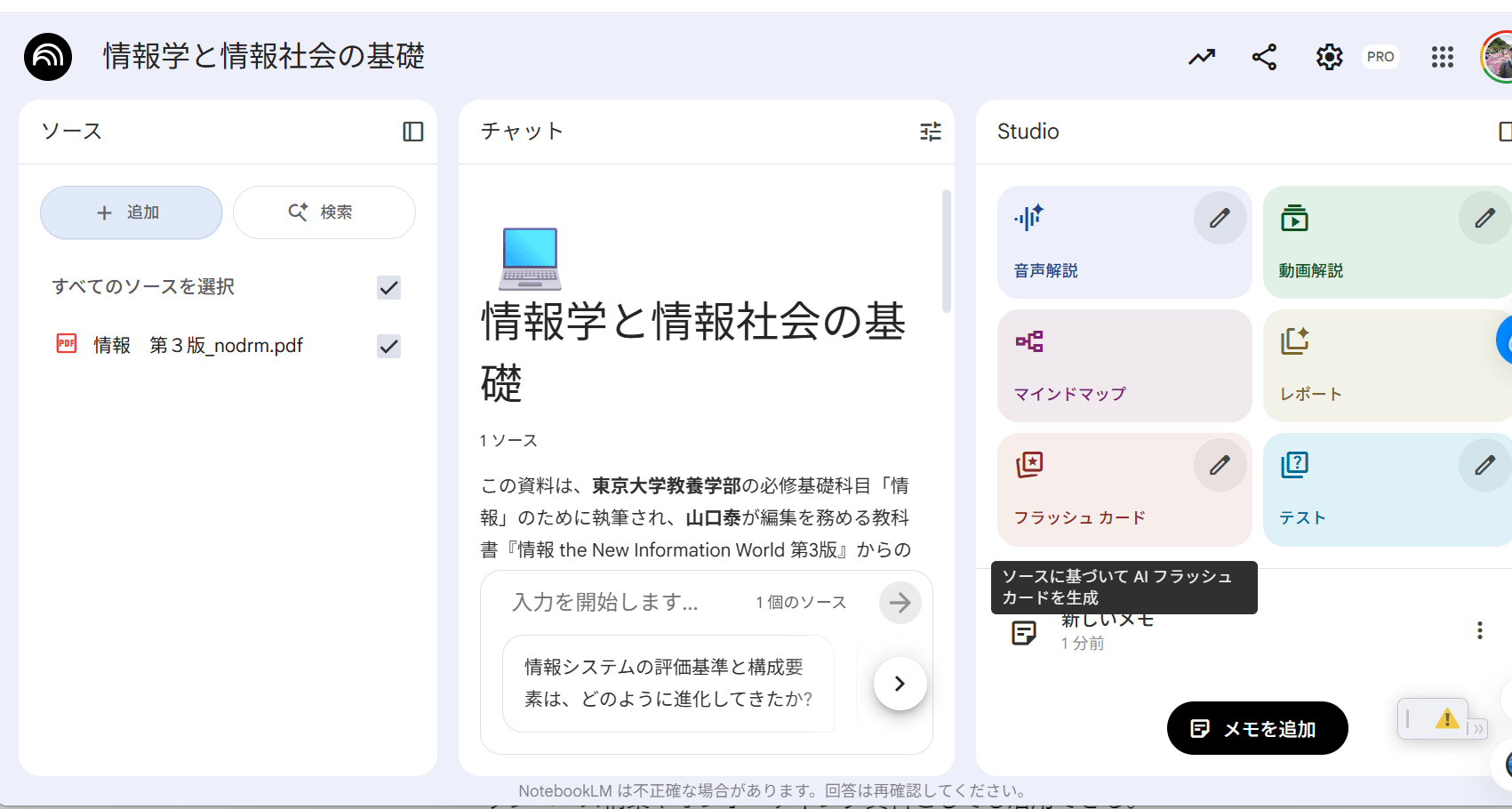

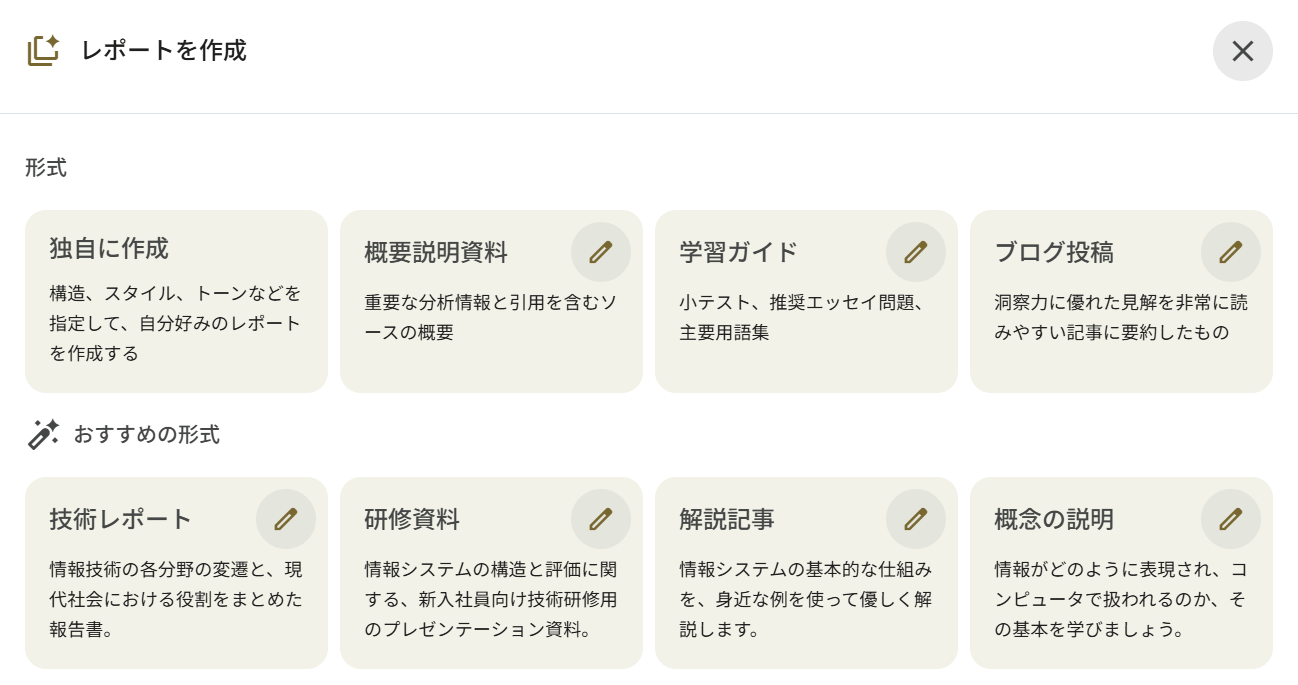

一番多く使うのは右側「Studio」の「レポート」の、上段左側から2番目のカードの「概要説明資料」であろう。作成される内容は題名から判断していたが、最近、カードの右上のペン印をクリックすると、「プロンプト」の画面が表示されることに気が付いた。下に、「概要説明資料」の英文プロンプトと、訳したものを載せておく。上段左側1番目のカードの「独自の作成」をクリックすると、日本語でプロンプトが記入できる。下段は、ソースに応じてその度に異なった4つの「カード」が作成される。

右側「Studio」ではそのほかに、「音声解説」、「画像解説」、「マインドマップ」、「フラッシュカード」、「テスト」が作成できる。プレゼンテーションや学習で役立つだろう。

Create a comprehensive briefing document that synthesizes the main themes and ideas from the sources. Start with a concise Executive Summary that presents the most critical takeaways upfront. The body of the document must provide a detailed and thorough examination of the main themes, evidence, and conclusions found in the sources. This analysis should be structured logically with headings and bullet points to ensure clarity. The tone must be objective and incisive.

情報源から主要なテーマとアイデアを総合した包括的なブリーフィング文書を作成します。最も重要なポイントを前もって提示する簡潔なエグゼクティブサマリーから始めます。文書の本文には、情報源にある主要なテーマ、証拠、結論を詳細かつ徹底的に調査する必要があります。この分析は、明確さを確保するために、見出しと箇条書きを使用して論理的に構成する必要があります。口調は客観的で鋭いものでなければなりません。

NotebookLM 活用法

できるGoogle NotebookLM

要旨

このペーパーは、『できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大!自分専用AIノート活用法』で詳述されているGoogleのAIリサーチアシスタント「NotebookLM」の核心的機能、活用シナリオ、および利用上の注意点を総合的にまとめたものである。NotebookLMは、ユーザーが提供した特定の資料(ソース)に基づいて回答を生成する点が最大の特徴であり、これにより一般的な生成AIに散見される不正確な情報(「嘘の回答」)のリスクを大幅に低減している。

主要なポイントは以下の通りである:

- 高精度な回答生成: PDF、音声、YouTube動画、Webページなど、ユーザーがアップロードした資料のみを情報源とするため、回答の正確性と信頼性が高い。これはRAG(検索拡張生成)やCAGといった技術に基づいている。

- 多様なインプットとアウトプット: 文書、画像、音声ファイルなど多岐にわたる形式の資料をソースとして取り込み、要約(ブリーフィング・ドキュメント)、情報整理(マインドマップ)、知識定着(学習ガイド)、時系列整理(タイムライン)、対話形式の音声コンテンツ(音声概要)など、多彩な形式でワンクリック生成できる。

- 広範な応用可能性: 議事録作成、複数修正案の文書統合、社内規定FAQチャットボット構築、学習におけるテキスト要約、オリジナル問題集作成、他人が作成したプログラムコードのレビューなど、情報を扱うあらゆる場面で業務効率化と知識深化を支援する。

- 情報共有機能: 作成したノートブックはGoogle Workspaceのドキュメントと同様に特定のユーザーやグループと共有できる。権限(閲覧者・編集者)を設定でき、チームのナレッジベース構築やオンボーディング資料としても活用できる。

- 利用上の注意: 第三者の著作物をソースとして利用する際の著作権や、社外秘情報を取り扱う際の情報漏洩リスクには十分な配慮が必要である。ただし、NotebookLMはアップロードされた個人データをモデルのトレーニングに使用しないと明記されている(2025年8月時点)。

NotebookLMは、膨大な資料から必要な情報を正確かつ効率的に抽出し、新たな知識やアイデアを創出する「身近なパートナー」として位置づけられる強力なツールである。

1. Google NotebookLMの核心的特徴

NotebookLMは、従来のAIチャットサービスとは一線を画す、資料ベースのAIリサーチアシスタントである。その能力の根幹には、ユーザーが提供する「ソース」への準拠という原則がある。

1.1. ソースに基づいた高精度な回答生成

NotebookLMの最も重要な特徴は、インターネット上の不確かな情報源ではなく、ユーザーが明確に指定した資料(ソース)に基づいて回答を生成する点である。

- ハルシネーションの抑制: 一般的な生成AIに見られる「嘘の回答」や事実に基づかない情報の生成(ハルシネーション)の可能性が低い。

- 技術的背景: この高精度な回答は、言語モデルに対して回答生成のための資料を事前に与える「RAG (Retrieval-Augmented Generation)」や「CAG (Cached Augmented Generation)」と呼ばれる技術によって実現されている。RAGは関連部分を検索して回答し、CAGは資料全体を読み込んで回答する。

- 信頼性の担保: 生成された回答には根拠となったソース箇所へのリンクが付与されるため、事実確認(ファクトチェック)が容易である。

1.2. 多様なインプット(ソース)形式への対応

NotebookLMは、さまざまな形式のデジタル情報をソースとして取り込むことができ、断片的な情報を一元的に集約・分析できる。

| 種類 | 対応形式の例 |

| 書類ファイル | PDF (.pdf), テキスト (.txt), マークダウン (.md) |

| 音声ファイル | MP3 (.mp3), WAV (.wav), M4A (.m4a), WMA (.wma) など |

| 画像ファイル | PNG (.png), JPEG (.jpg,.jpeg) ※OCR機能により文字を認識 |

| Google Workspace | Google ドキュメント, Google スライド |

| URL | Webサイト, YouTube動画(文字起こしデータが利用される) |

1.3. ワンクリックで生成可能な多彩なアウトプット

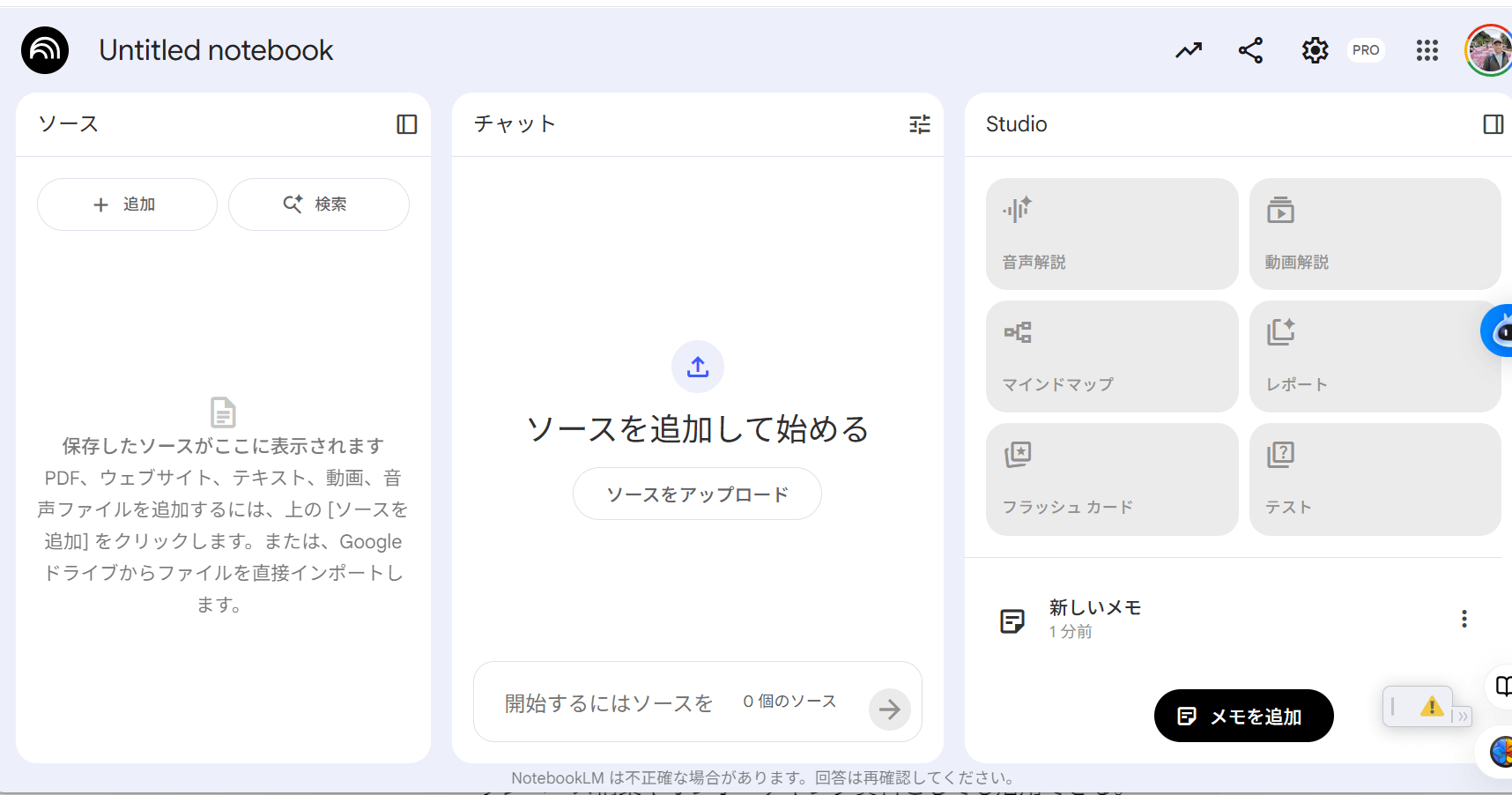

NotebookLMは、登録されたソースを基に複雑なプロンプトを必要とせず、単一クリックで構造化された多様なアウトプットを生成する「Studioパネル」を備えている。

- 音声概要: 2人の人物が対話するポッドキャスト風の音声コンテンツを生成。資料の要点を「ながら聞き」で理解するのに適している。

- マインドマップ: 資料の中心的な概念を抽出し、関連情報を放射状に整理。思考整理や発想支援に役立つ。

- ブリーフィング・ドキュメント: 資料の要点を体系的にまとめた簡潔な報告書を生成。長文資料の全体像を迅速に把握するのに最適。

- 学習ガイド: 資料の内容を基に要点まとめや、理解度確認用のクイズ(一問一答、記述式など)を自動生成する。

- よくある質問 (FAQ): マニュアルや規約などの資料から、想定される質問と回答のペアを自動で作成する。

- タイムライン: 資料に含まれる日付や出来事を時系列で整理する。プロジェクト議事録や歴史的文書の分析に有効。

2. 利用フローと主要な機能

NotebookLMの利用は直感的で、ノートブックの作成から情報生成、共有までの一連の流れがスムーズに行えるよう設計されている。

2.1. 基本的な利用フロー

- ノートブックの作成: テーマやプロジェクトごとに「ノートブック」を作成する。各ノートブックは独立しており、他のノートブックの情報を横断的に参照できない。

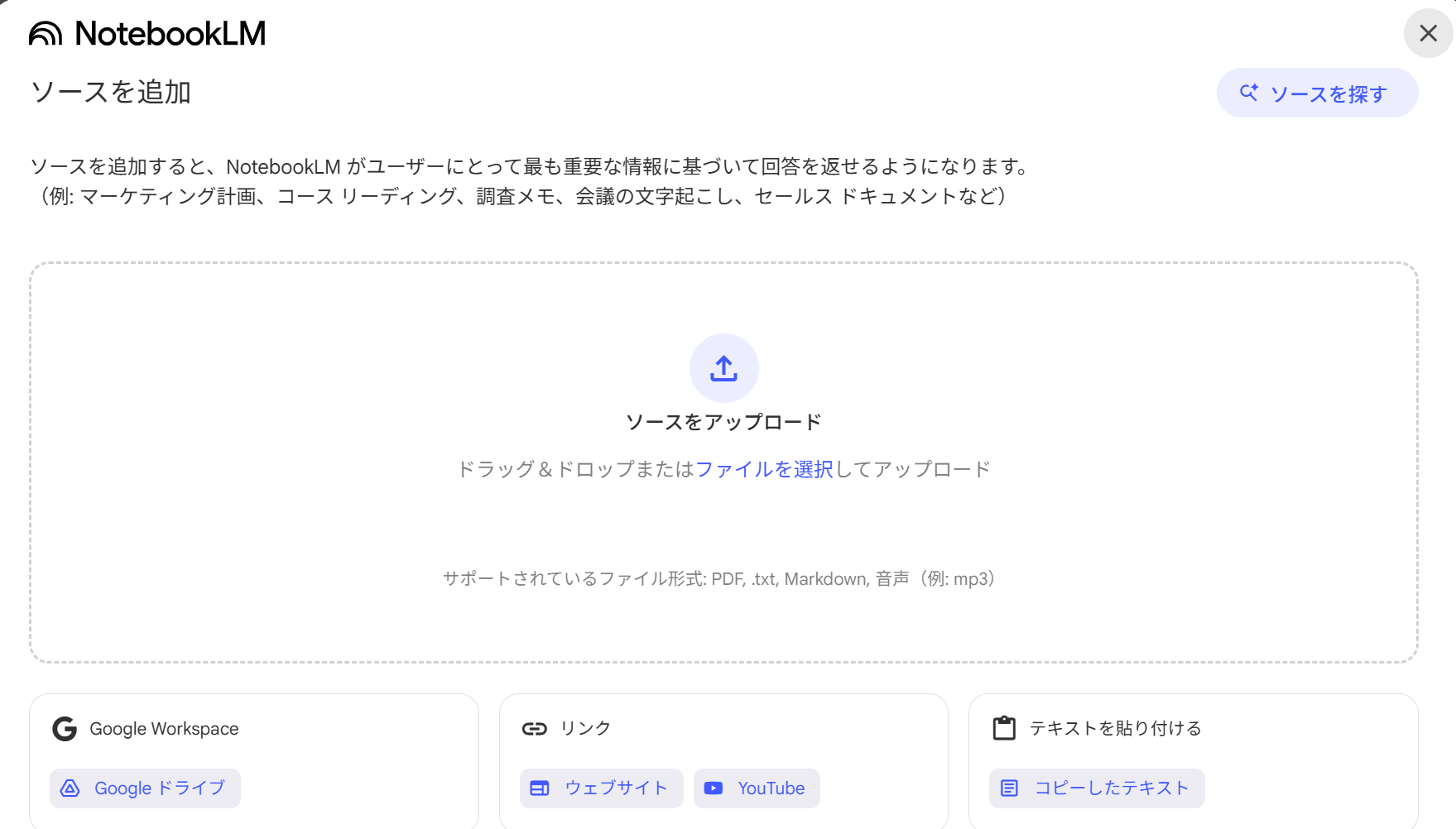

- ソースの追加: PCからのアップロード、Googleドライブ、WebページのURL指定、テキストの貼り付けなどで関連資料を追加する。ソースは自動的に要約され、「ソースガイド」で内容を確認できる。

- 情報の生成と対話: チャットパネルでソースに関する質問を入力するか、Studioパネルの機能(マインドマップ、音声概要など)をクリックして必要な情報を生成する。

- メモの活用: チャットで得られた有益な回答や自身の考察を「メモ」として保存する。このメモを新たなソースとしてノートブックに追加し、再帰的に分析を深めることができる。

2.2. プランと制限

NotebookLMは無料で利用開始できるが、有料プランもある。

| 項目 | 無料プラン | 有料プラン (NotebookLM in Pro) |

| 条件 | Googleアカウント | Google AI Pro / Google Workspaceサブスクリプション |

| 料金 | 0円 | 月額2,900円(Google AI Proの場合) |

| ノートブック数 | 最大100 | 上限が5倍に拡大 |

| ソース数 | ノートブックあたり最大50 | 上限が拡大 |

| 単語数上限 | 1ソースあたり最大50万語 | 上限が拡大 |

| 共有機能 | ノートブック全体の共有 | チャットのみなど部分的な共有が可能 |

※料金と仕様は資料執筆時点の情報。

3. 具体的な活用シナリオ

NotebookLMの真価は、その機能を具体的な業務や学習の課題解決に応用することで発揮される。

3.1. 情報をすばやくまとめる

- Webリサーチ: ソースがない場合でも「ソースを探す」機能でWeb検索を行い、関連性の高い記事やレポートを直接ソースとして取り込み、最新情報の収集と分析が行える。

- 外国語文書の読解: 英語、中国語など50以上の言語の契約書やスペックシートをソースとして登録し、日本語で概要や不利な条項の有無を確認できる。

- 音声・動画コンテンツの要約: セミナーの録音データやYouTubeの解説動画をソースに、参加報告書や操作手順のリストをテキストで生成し、作業効率を向上させる。

- データ分析: SNSの口コミ投稿(定性データ)をソースにネガティブ/ポジティブな評価を抽出し、感情分析や改善提案につなげる。PCのエラーログから原因を把握し、システム部への問い合わせメールを作成することも可能。

3.2. 煩雑な業務を効率化する

- 文書作成支援: 企画メモと社内テンプレートをソースとして与え、テンプレートに沿った企画書を自動生成する。複数メンバーの修正案を統合して元文書に反映することもできる。

- 議事録作成の自動化: 会議の録音データをソースに、決定事項、担当者、期限をまとめた構造化された議事録やタスクリストを生成する。

- 社内ナレッジベース構築: 社内規約や業務マニュアルをソースとしてノートブックを作成・共有し、従業員からの問い合わせに自動で回答するチャットボットとして機能させる。

- ファイル分類: 内容が異なる複数の文書ファイルをソースとして登録し、それぞれの要約で「目録」や分類用の「タグ」を生成して情報整理の手間を削減する。

3.3. 資料を深掘りして学習に役立てる

- 客観的な自己評価: 自分で作成したレポートや企画書をソースとして登録し、「不足している点」や「想定される反対意見」を質問することで客観的な推敲が可能になる。

- パーソナライズされた学習: 資格試験のテキストや講義資料から学習ガイドを作成し、理解度に合わせたオリジナル問題集で知識定着を図る。

- 書籍からの知識抽出: 書籍(PDF)を丸ごとソースとして登録し、全体の要約や読後に得られる知識の確認、業務分野への応用例を質問して知識を発展させる。

- プログラムのレビュー: 前任者が作成したExcelのVBAマクロやPythonスクリプトなど、内容不明のコードをソースとして登録し、処理内容の解説や機能追加を依頼する。

4. 情報共有とコラボレーション

NotebookLMは個人利用だけでなく、チームでの情報共有プラットフォームとしても有用である。

- 共有方法: ノートブックは他のGoogleサービスと同様に、共有したい相手のメールアドレスを指定して招待できる。

- 権限管理: 共有相手には2種類の権限を設定できる。

- 閲覧者: ソースの閲覧、チャットでの質問、既存のメモや生成済みコンテンツの参照は可能。コンテンツの追加や変更はできない。

- 編集者: 閲覧者の権限に加え、ソース追加、新たなアウトプット生成、メモ追加など、ノートブック内容を編集できる。

- 公開設定:

- 制限付き(標準): 招待されたユーザーのみがアクセス可能。

- 一般公開: リンクを知っている全員が閲覧可能になる。不特定多数への共有に便利だが、意図しない情報漏洩のリスクがあるため、登録するソースの内容には注意が必要。

5. 利用上の重要注意事項

NotebookLMを安全かつ効果的に利用するために、以下の点を理解しておく必要がある。

情報の正確性: NotebookLMは高精度だが、AIであるため誤りがゼロではない。特に数値データや専門的な内容については、必ずソースガイドや元の資料を参照して再確認することが推奨される。

著作権: 第三者の書籍や記事をソースとして利用すること自体は私的利用の範囲で問題にならないことが多い。しかし、生成されたアウトプットを公開・配布し、著作物の創作的表現を複製・利用する目的で使った場合、著作権侵害にあたる可能性がある。出力結果の利用方法には注意すること。

情報漏洩リスク: 社外秘文書や個人情報を含む機密データをソースとして登録する場合、共有設定の誤操作などで情報が外部に漏れるリスクがある。組織のルールを事前に確認し、慎重に取り扱うこと。

プライバシー保護: NotebookLMのWebサイトには「アップロードしたソース、クエリ、モデルからの回答といった個人データをトレーニングに使用しない」と明記されている(2025年8月時点)。入力データがAIの学習に利用される懸念は低いとされる。